環境への取組を先進的に推進、若手人材の活性化や採用活動にも寄与

天然ガスの活用、CO2排出量の可視化、若手中心のチームによるSBT認定の取得計画

吉田染工株式会社・貴志川工業株式会社

省エネと業務の自動化・見える化を通じて、若手人材から選ばれる企業へと変革

製造業紀の川市従業員数 101~300人

企業情報

- 代表者

- 代表取締役社長

吉田 篤生

- 設立年

- 1951年 / 1972年

- 本社所在地

- 和歌山県紀の川市

- 従業員数

- 計120名

- 事業概要

-

- ニット・織物・資材用糸の染色加工

- ニット生地・製品の製造

- ニット生地の染色加工

目次

-

きっかけ・概要

生き残りから

ビジネスチャンスへ

発想転換-

オイルショックの経験から、省エネは企業の生き残りに不可欠な取組だと認識

- 実際に先代の頃から、染色プラントの自動化・無人化設備の開発に取り組んでいた

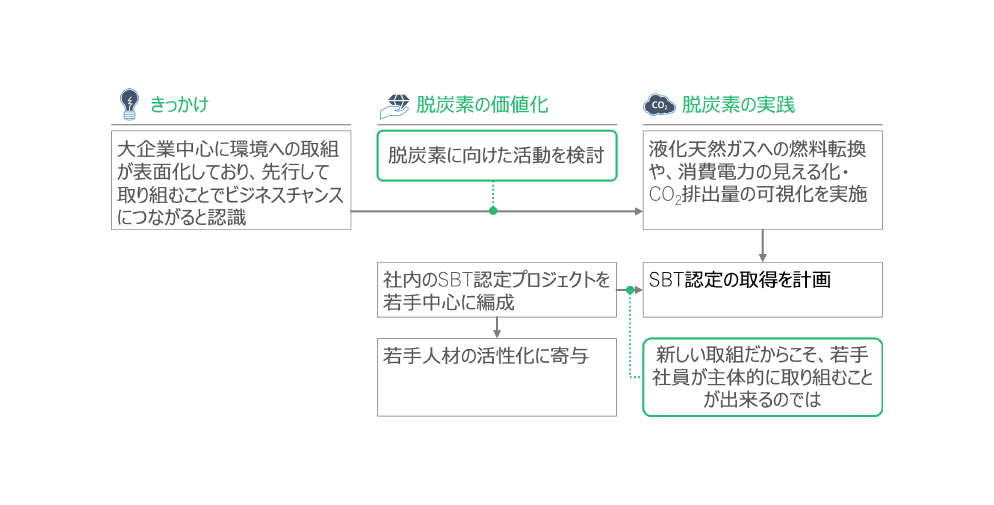

- 環境に配慮した取組を先進的に推進することは“選ばれる会社”になるためのビジネスチャンス、という捉え方

- 農業や漁業に悪影響が出ないよう、配慮する必要性も感じていた

取組の経路

-

オイルショックの経験から、省エネは企業の生き残りに不可欠な取組だと認識

-

取組内容

自動化・見える化

・若手発想開花を好機に!脱炭素の価値化

染色工程の無人化・自動化を実現 (先代からの取組を含む)染色工場の3K (きつい・汚い・危険) と呼ばれる労働環境改善と生産性向上に伴う消費電力の効率化に向け、1992年から染色プラントの自動化設備開発に取り組む

現在では染料の計量・投入も自動化

若手人材が中心となった推進力を期待し、若手を多く編成した環境への取組チームを発足

若手人材が中心となった推進力を期待し、若手を多く編成した環境への取組チームを発足

対外的なアピール等を推進するチーム

- SBT認定の取得に向けた取組

- HP等における発信、アピール方法の幅出し

- 工業見学 (オープンファクトリー) のアイデア出し 等

"大企業の動きが表面化しつつあるため、選ばれる会社となるためには、先んじてやっておくことが重要"

脱炭素の実践

燃料を石油から天然ガスへと転換今後の燃料としての継続性を鑑み、液化天然ガスを特殊圧力タンクで貯蔵し、使用

CO2排出量の可視化

CO2排出量の可視化

県主催の脱炭素経営セミナーへの参加をきっかけに、「アスエネ」のサービスを利用してエネルギー使用量や排出量のトラッキングを実施

自社製品にはサステナブルな素材を活用生分解性の糸

バナナの木の茎や和紙由来の繊維

取組の難しさ

SBT認定申請に向けた可視化現在の可視化方法では、関連会社全体でのCO2排出量がダブルカウントになってしまう

- 関連会社の位置づけとして、現在吉田工業で蒸気を作り、吉田染工・貴志川工業に売っている

-

成果・効果

若者世代を中心に

価値観は着実に変化染色工程の自動化により、電力消費の効率化と同時に、生産効率の向上・大手企業からの短納期注文対応を実現

- 実際の染色作業は10日程度のタイムラインで対応可能

サステナビリティへの取組を通じて、若手人材が活性化

- 経営層としても、”結果的に、自発的に動いてもらえるようになっている”という感触

- 新しい取組だからこそ社員間でスタートラインの差がない

- 若手人材が自分事として参画できる機会になっている

取組が結果として、採用活動にも寄与

- 先進的に脱炭素に取り組むことで、社員が周りに紹介しやすい会社に

- 取組を公表することで、学生や学校からの問い合わせが発生

今後の展望

SBT認定の取得 太陽光発電の導入を思索 CO2排出量の推移を公表することで、自社の立ち位置把握を目指す -

代表者コメント

積極的姿勢で

“選ばれる会社”を目指す

代表取締役社長

吉田 篤生

オイルショックの経験から省エネが企業の持続可能性に欠かせないと認識してきました。また、先代から染色プラントの自動化や無人化設備の導入に取り組んでおり、労働環境の改善と省エネ化を同時に進めてきましたが、近年では、大企業を中心に環境への取り組みが表面化する中、先行して取り組むことで競争優位を確立する必要性を感じ、脱炭素施策を推進しています。環境問題に対する積極的な姿勢を「選ばれる会社」となるためのチャンスと捉え、ビジネスに活かす方針です。

まずは、染色工程の自動化設備開発・導入に加え、染料の計量や投入も自動化しました。自動化により生産効率の向上と消費電力の削減を同時に実現しました。これにより、短納期での注文対応が可能になり、大手企業からの受注機会が増えています。また、燃料をC重油から液化天然ガス(LNG)に転換し、専用の圧力タンクを用いて効率的に利用することで、環境負荷の低減を図るとともに、自社製品には生分解性の糸やバナナの葉、和紙由来の繊維など、持続可能な素材を採用しています。

「アスエネ」のサービスを活用し、エネルギー使用量やCO2排出量をトラッキングすることで、可視化も進めていますが、正確な可視化が課題です。現在は吉田工業が蒸気を生成し、吉田染工や貴志川工業に供給している関係上、関連会社全体でのCO2排出量がダブルカウントとなっており、解決案を模索中です。

他方で、若手人材の推進力を期待し、若手社員を中心としたチームを発足しました。このチームは、脱炭素施策の推進、対外的なアピールに向けたアイデア創出を担っています。具体的には、SBT認定の取得に向けた取組などを推進しています。若手社員中心のチームでは、社員間でスタートラインの差がなく、若手人材が自分事として参画できる機会になっており、若手社員の主体性が高まっています。さらには環境への先進的な取組を公表していることで、学生や学校から問い合わせが発生しています。社員が周りに紹介しやすい会社にもなっており、採用活動への好影響が見られます。

今後は、SBT認定の取得や太陽光発電の導入など、さらなる環境施策を検討しています。

また可視化したCO2排出量の推移を公表することで、他社に比べた自社の排出量の立ち位置把握に努めたいと考えています。