外部の要求に応えるための排出量可視化を契機に、設備更新による光熱費低減等に寄与

消費電力・CO2排出量の可視化、老朽化設備の更新を計画

太洋テクノレックス株式会社

CO2排出量の可視化と 情報共有を通じて、社員の意識向上と企業価値 の向上を実現

企業情報

- 代表者

- 代表取締役社長

細江 正大

- 設立年

- 1960年

- 本社所在地

- 和歌山県和歌山市

- 従業員数

- 178名 (単体)※2024年12月20日現在

- 事業概要

-

- 電子基板、基板検査機、鏡面研磨機等の製造・販売

- FA・ロボット等のシステムインテグレーションサービスの提供

目次

-

きっかけ・概要

自発的な取組の

必要性を実感-

2023年12月期から有価証券報告書へサステナビリティ関連取組の開示が必要に

- 企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正によるもの

-

取引先の大手上場企業から毎年、脱炭素の取組状況に関するアンケートが実施される

- 十分な回答が出来ておらず、自発的な取組が求められていると実感

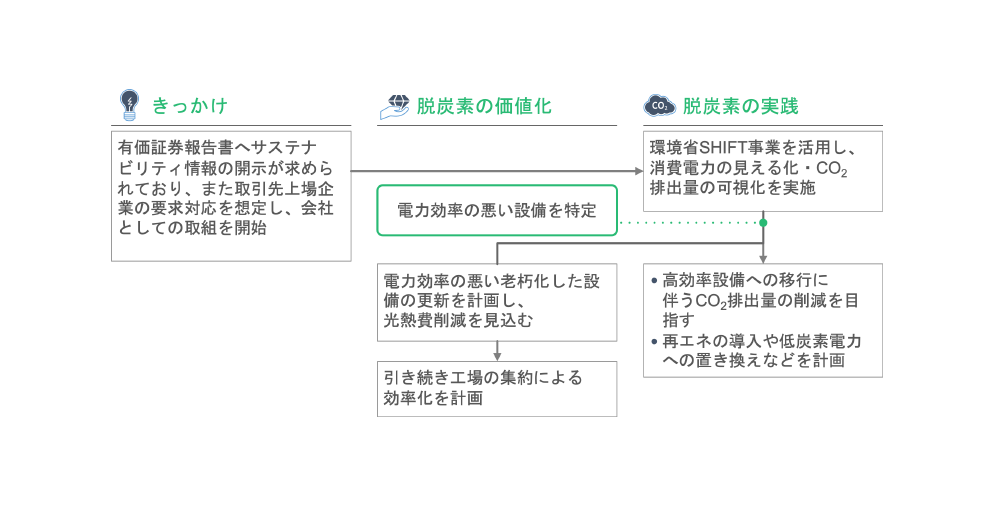

取組の経路

-

2023年12月期から有価証券報告書へサステナビリティ関連取組の開示が必要に

-

取組内容

とにかくまずは情報の

可視化・共有から!脱炭素の価値化

光熱費とCO2排出量の削減に向け、効率的な設備の運用及び生産設備などの更新を計画環境省SHIFT事業による専門コンサルタントの支援を受け、自社の排出量を把握

既存設備の効率的な運用や老朽設備の更新を計画

環境への取組意識の全社的な浸透を図る環境ISOでの取組や全社リスクの一つとしてCO2排出量抑制の目標を設定し、社内の取組を推進・HPにて発信

部門長クラスによるマネジメントレビューにて、製造部門や営業部門などに対して取引先をはじめとする外部からの要求及び自社の環境への取組内容を周知しており、全社的な意識の統一・浸透を図る

脱炭素の実践

環境省SHIFT事業に採択され、消費電力の見える化・変電設備のCO2排出量可視化を実施"定量化が最も取り組みやすい"

まずは消費量が大きい電力について、設備ごとの消費電力測定を実施

その中で、自社で保有している4変電設備に着目し、うち古い2設備を新しいものに置き換えることで、CO2排出量の削減が可能かを算出

取組の難しさ

SCOPE3への対応サプライチェーンを含めた更なるCO2排出量・削減余地の算定に向け、支援ベンダーへの委託を検討しているが、費用が高額となる

仕入先は事業規模が小さく、自社の取組もこれからという状況では、対応を求めることが難しい

主軸事業である電子基板の生産設備においては、省エネに限界がある非常に大きな電力を消費しているが、特殊な設備のため他の設備への更新が難しい

品質を維持する上で、設備の選択肢に制限があり、省エネの側面のみでは設備の選択が難しい

-

成果・効果

可視化された情報共有が

社員の意識向上に変電設備の更新を計画し、光熱費の削減を見込む

- 新しい変電設備の導入を計画

- 電力消費効率の悪い古い設備から、効率の良い新しい設備への更新により、光熱費の削減と共にCO2排出量の削減が期待される

企業価値を高めるための取組を通じて、従業員の環境への意識が深まった

- マネジメントレビューやSDGsへの取組の発信を通じ、「環境への取組は、取引先などの要求に応え、会社の価値を高めるために必要」という考え方が浸透し、徐々に従業員の意識が向上してきている

今後の展望

短・中期的 (今後2-3年) に検討している取組更なるCO2排出量の可視化、削減余地の模索

太陽光発電の導入による電力の自給

- 自社消費の10%程度を賄う

社用車のEV・ハイブリッド転換

長期的に検討している取組本社社屋の集約による、電力効率の向上

-

担当者コメント

環境負荷のさらなる削減

と事業運営の効率化を

目指す代表者コメント

環境負荷のさらなる削減

と事業運営の効率化を

目指す

代表取締役社長

細江 正大

当社は、企業理念の一つとして「技術を通じて社会に貢献」という理念を掲げています。事業を通じて先進的な技術開発に携わり、多くの社会的価値を生み出すという側面の他に、これからは地域社会や環境に配慮した調達や製品・サービスの提供を推進することで持続可能な社会の実現に向けた企業の社会的責任(CSR)を果たしていくという側面も持たなければならないと考えています。

エネルギー効率の改善によりエネルギー消費量及び温室効果ガス排出量の継続的削減活動に取り組むことで当社の事業活動による環境負荷の低減に努めるとともに、サプライヤー行動規範を制定し、サプライヤーの皆様にご協力を仰ぎつつ相互に発展しながら社会的責任を共に果たし、サプライチェーン全体の環境負荷低減に寄与できるよう努めています。

まだ当社ではサステナビリティ関連の取り組みはスタートしたばかりです。ステークホルダーから求められる事項も多く、すぐに解決できない課題もあります。しかし、それを機会と捉え成長の糧とすることで企業価値を高めていきたいと考えています。

企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正により、当社では2023年12月期から有価証券報告書にサステナビリティ情報の開示が必要となり、また、取引先の大手上場企業から毎年行われるGHG(温室効果ガス)削減に関するアンケートに対し、満足な回答ができていない状況があり、自発的な取組が求められていると実感しました。

環境省SHIFT事業に採択されたことで、設備ごとの消費電力をトラッキングし、エネルギー使用量とCO2排出量の可視化から取組を開始しました。この取組により、特に古い変電設備で電力使用効率が悪く、CO2排出量も多いことが明らかになりました。そこで、光熱費の削減と環境負荷の低減に向け、古い変電設備の更新を検討することにしました。自社で保有している4変電設備に着目し、うち古い2設備を新しいもの設備に置き換えることで、どの程度CO2排出量の削減ができるかを算出したことで、今後新しい変電設備の導入によりどの程度光熱費削減とCO2排出量の低減が期待できるのかを把握することができました。さらには測定結果を基に組織のパフォーマンスを評価し、改善の機会を特定するため定期的に開催されるマネジメントレビューにおいて全社で周知し、GHG削減のための取組方針及び関連設備の更新計画を決定しました。また、当社ではマネジメントレビューを通じて、環境への取組が企業価値の維持と向上に必要不可欠である、という考えを、工場などの現場レベルにまで浸透させており、社員の意識向上が見られます。

短期的には、SCOPE3に対応したCO2排出量の可視化を予定しています。SCOPE3の把握については自社だけでは対応が困難であるため、コンサルタント等の支援を受ける必要がありました。サプライチェーンも含めたCO2排出量の削減においては、事業規模の小さい仕入れ先に対応を求めることは難しいのが実情ですので、今後削減余地を模索していく予定です。また、 SCOPE1、SCOPE2においては、主力の電子基板製造設備が非常に大きな電力を消費しています。品質担保との兼ね合いや、特殊な設備であることから、省エネ施策の導入が困難な状況ですので、社用車のEV・ハイブリッド化並びに太陽光発電の導入により、自社消費電力の一部を再生可能エネルギーで賄うことやグリーン電力への転換を計画しております。

長期的には、本社社屋の集約を通じて、さらに電力効率を高めるなど、環境負荷のさらなる削減と事業運営の効率化を目指します。